Un cénotaphe spectaculaire

Il succède à un cénotaphe du XIIe siècle, moins spectaculaire et, surtout, invisible aux pèlerins. Le résultat de cet aménagement nouveau fut que les pèlerins ont immédiatement identifié le cénotaphe comme étant le tombeau de saint Jacques. Enfin, ils pouvaient le voir ! Miguel Taín cite plusieurs exemples issus de récits de ces pèlerins, parmi lesquels :

« - 1672 « les reliques du corps de l'apôtre saint Jacques… reposent sous l'autel majeur »

- 1717 « ici, sur le sol, dans une boîte en marbre, dont le couvercle est visible, repose le corps de saint Jacques »

Pourquoi ce cénotaphe ?

En 1643 Philippe IV initie l’offrande royale annuelle de 1000 écus pour financer les travaux. Une manière d’oublier la guerre de Trente ans et la récente défaite de l’Espagne à Rocroi, face au roi de France. Une manière aussi d’attirer des pèlerins en plus grand nombre (de fait, ils arrivent parfois en groupes, venus de pays Protestants).

Questions de pèlerins : Arnold von Harff

« En outre on dit que le corps de saint Jacques le Majeur est dans le grand autel… Moi, j’ai essayé, en faisant des offres importantes, qu’on me montre ce saint corps. On m’a dit que ce n’était pas la coutume de le faire, et que celui qui doute que ce fût son corps, à l’instant devienne fou comme un chien enragé. Cela me suffit ».

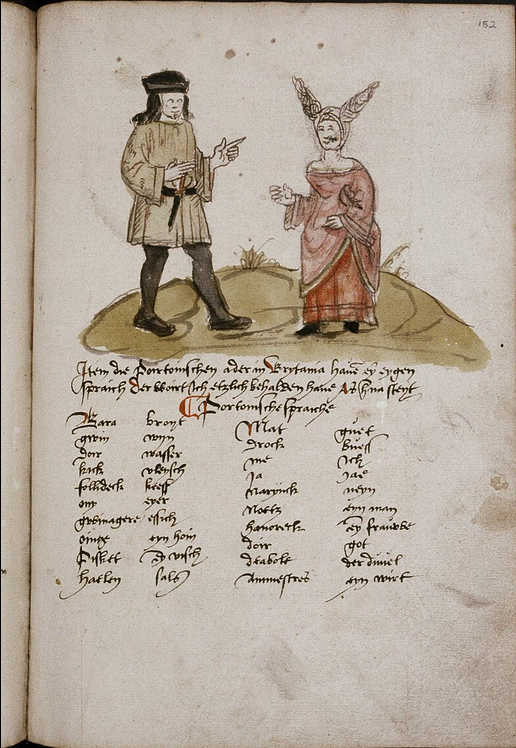

Page du manuscrit de Arnold von Harff, montrant le glossaire breton-bas allemand sous une image du costume breton (Wikipedia).

Parfois, les chanoines profèrent des menaces terribles :

Ou inventent des histoires à dormir debout,

Et le comble, en 1534, à Compostelle, un « vieux docteur en théologie » confesse Andrew Borde, un médecin anglais et, à son tour, se confesse à lui :

« Je m’étonne grandement que notre nation, spécialement notre clergé et eux, les cardinaux de Compostelle, aveuglent et méprisent le peuple de pratiquer l’idolâtrie, tout en faisant vénérer à ce peuple ignorant une chose qui n’est pas ici. Nous n’avons pas un cheveu ni un os de saint Jacques… Présentés au milieu du grand autel, il n’y a que son bourdon, la chaîne avec laquelle il fut lié lorsqu’il fut emprisonné et la faucille qui a servi à lui couper la tête ».

En 1572, Ambrosio Morales, historiographe du roi Philippe II, se voit refuser l’autorisation qu’il demandait pour le roi de descendre dans la crypte. On lui explique alors que c’est l’archevêque Gelmirez

« qui a enterré le corps de l’apôtre afin que l’on ne puisse entrer où il était parce que trop de gens demandaient à le montrer aux rois et aux grands princes qui affluaient pour le voir ».

Témoignage de Jean de Tournai

« En après je… vins devant le grand autel et regardai la statue tenant en ses mains un rouleau sur lequel y a écrit en lettres romanes ; elle montre avec son doigt où il est écrit ‘HIC JACET CORPUS SANCTI JACOBI FILII ZEBEDEI’ c’est-à-dire, traduit de latin en français : ‘Ici repose le corps de saint Jacques fils de Zébédée’ ».

L'action de Diégo Gelmirez

En effet, au XIIe siècle, l’évêque (puis archevêque) Diego Gelmirez concevait sa nouvelle cathédrale tout entière comme un tombeau ; il a démoli l'abside de l'église préromane dont les chanoines attribuaient la construction aux disciples de saint Jacques. L’autel seul est resté en place, sur le corps de l’apôtre, sous le nouveau grand autel. Il n'était plus visible que par un petit orifice pratiqué sous l'autel dans le nouveau pavement roman.

Le corps de l’apôtre est là, tout entier. Sur son sépulcre est un petit autel, que, d’après la tradition, ses disciples ont élevé, et que, par amour pour l’apôtre et pour ses disciples, nul depuis n’a voulu détruire. Le petit autel est donc enfermé sous le grand, de trois côtés, à droite, à gauche et par-derrière ; mais par-devant, il est à découvert, puisqu’il suffit, pour l’apercevoir, d’enlever le panneau d’agent qui forme le devant du grand autel ».

Dans cette description on retrouve le même souci que celui qui a présidé à la construction du cénotaphe du XVIIe siècle…

Remontons le temps pour comprendre

Pendant des siècles, les pèlerins qui arrivaient à Compostelle ne racontent pas leur voyage. On ignore leur rapport personnel avec la tombe de saint Jacques.

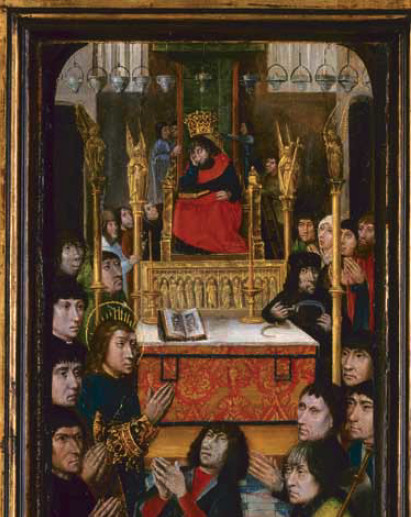

Les deux faucilles, touchées par les pèlerins Indianapolis Mus.Art. 24.3-6, James E. Roberts Collection.

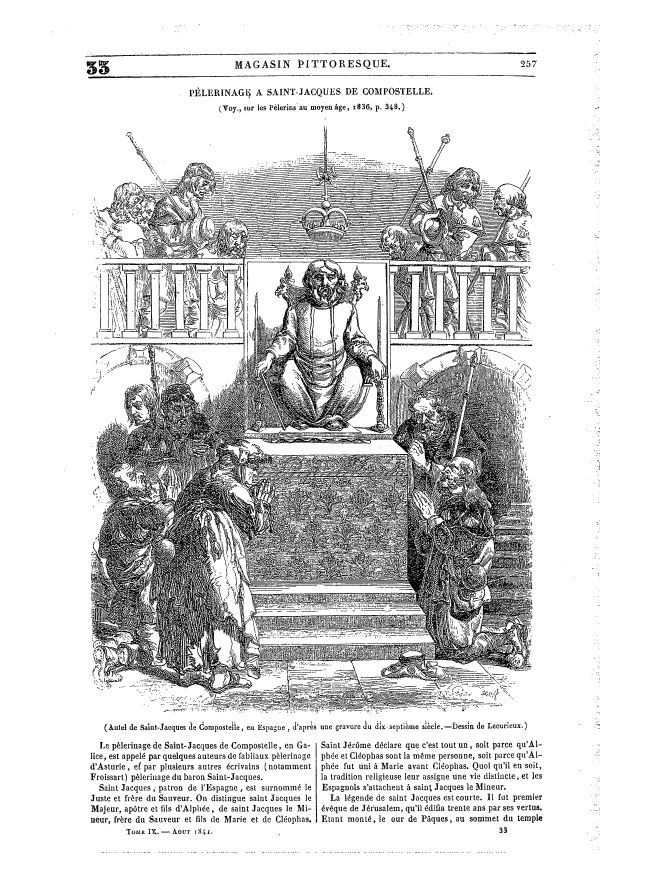

Sur la gauche de l'autel de l'illustration ci-dessus, on voit deux faucilles qui ont décapité saint Jacques et son disciple Josias.

Ailleurs on les mentionne en compagnie de la chaîne qui a lié saint Jacques lors de son arrestation, de son bourdon ...

L’image ci-contre datant de 1648 (donc avant le grand cénotaphe) montre les pèlerins dans le chœur.

Et si toute cette histoire datait du XIIe siècle ?

Il n’est nulle part fait mention du tombeau.

La « construction » du corps placé dans une tombe ne se serait-elle faite que progressivement ?

L’essentiel n’est pas là.

« laissons ces confusions des prêtres au jugement de Dieu ».

Marie Mauron, la poétesse provençale, a exprimé ainsi ses sentiments en arrivant à Santiago :

« Foi ou non, en Dieu, en saint Jacques ou en l’Art, quelque chose éclate au plus profond de nous.

Seul le silence le traduit ».

« Et le tombeau d’argent est vide. Mais justement ce qui l’habite, ce grand vide, c’est l’absolu que ces brasiers de foi et d’amour ont créé, comme Dieu créa de rien, de son amour, le monde. Si les os réels de saint jacques étaient là, leur poussière auguste serait limitée et finie. Dans l’intemporel elle s’agrandit aux dimensions sans limite des cœurs qui, siècle après siècle, l’ont faite présence. »

Bibliographie

- Taín, Miguel, “El cenotafio del Apóstol de la Catedral de Santiago de Compostela'.

- Taín, Miguel, " La antigua mesa del altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela: propuesta de reconstrucción " Goya, 344, 3013, p. 220-229.

- Péricard-Méa, Denise, Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Age, Paris, PUF, 2002